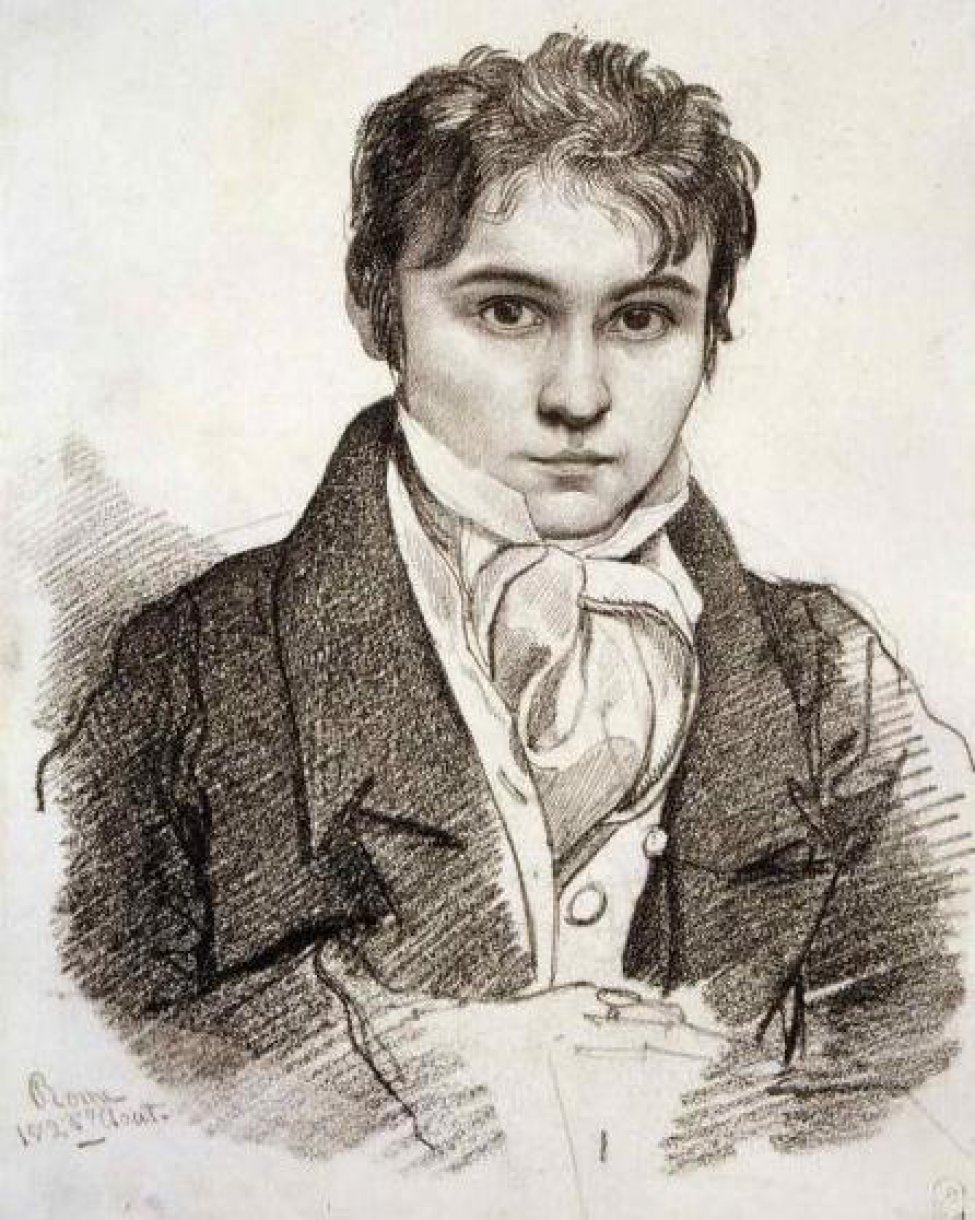

Фёдор Бруни (настоящее его имя было Фиделио) родился в Милане, в семье швейцарского итальянца, художника и реставратора Антонио Бароффи. В 1807 году семья переехала в Петербург. В России Антонио Бароффи поселился в Царском Селе, стал Антоном Осиповичем Бруни и вскоре был признан как «живописного и скульптурного дел мастер».

Следует заметить, что потомки Бруни тоже стали известными людьми в России. Правнучка Ф.А. Бруни – Татьяна Георгиевна (1902-2001) лауреат Государственной премии, заслуженный художник РСФСР, ее отец – Георгий Юльевич был профессиональным музыкантом, в частности, давал уроки маленькому Сергею Прокофьеву, будущему композитору.

Отец художника, Антонио Бароффи, был первым наставником и первым, кто заметил одаренность сына. В 1818 г. Федор (Фиделио) окончил Академию художеств и на собственные средства отправился в Рим. Его талант, работы, созданные в Италии, получили известность. Многие современники, в том числе А. Иванов, К . Брюллов, П. Чистяков, видели в нем «великого художника». И. Крамской утверждал: «Назвавши имена Брюллова, Бруни, Иванова можно сказать, что названа вся глубинная суть русского искусства». Но еще при жизни Бруни-художника словно бы заслонила фигура Бруни – ректора Академии художеств (1855-1871). Интересно, что художник другого поколения – А. Бенуа, в 1909 году назвал его среди немногих «величайших наших художников». Тем не менее, в ХХ веке творчество Бруни привлекало меньше интереса, чем судьба и деятельность его великих собратьев по искусству – Брюллова и Иванова.

Работа из пермского собрания «Богоматерь с младенцем» написана в 1823 году и относится к раннему периоду творчества, когда Бруни находился в Италии. Художнику, впервые попавшему в Рим, трудно отказаться от преклонения перед произведениями великих живописцев. Бруни был потрясен Рафаэлем, и первые годы творчества в Италии прошли «под звездой Рафаэля». Эти впечатления сказались в работе над картиной «Богоматерь с младенцем». Ее отличает идеальная вписанность группы в овал, классическая красота и простота, особая нежность и тонкость письма. Под небом Италии живописец искал в людях живое воплощение физического совершенства, искал идеальную гармонию, которой не находил у себя на Родине. Бруни изучал колорит величайших мастеров живописи, его занимали проблемы нежнейшей и сложнейшей валёрной живописи. Технику такой живописи художник К.Ф. Юон объяснял так: «Валёры – французский термин (ценность), употребляемый при анализе живописных достоинств и трудно переводимый. Он обозначает качество самой живописи… совокупность всего, в ней заложенного: качество цветовых, световых и технически фактурных частей ее. Валёр определяет живописную ценность, явившуюся в результате тонко воспринятых живописных частей между собой, в объединении целого, образующегося из светотени, красочного и пластического содержания предмета. Валёры являются формальными показателями тонкости живописных ощущений».

Именно валёрная живопись картины ощущается в тончайшей, нежнейшей плави цвета и света в ликах Богоматери и младенца, в цветовых градациях одежд.

Изыскания искусствоведа А.Г. Верещагиной, автора книги о Ф. А. Бруни, представили интересную судьбу картины: она была собственностью царя Николая Iи находилась в его личных комнатах, затем принадлежала Николаю Максимилиановичу Рома́новскому, 4-му герцогу Лейхтенбергскому, внуку Николая I, после была передана в Эрмитаж. Сохранность и описание находим в журнале «Отечественные записки» (1823, № 44): «… фигура в полнатуру, младенец Иисус, облокотившись на колено (…) матери своей, взирает на нее с удивлением. Положение совершенно новое, никем не трактованное…».

С 1929 года картина принадлежала Русскому музею, а в 1938 передана Пермской художественной галерее.